营川坠龙事件是真的吗?今天灵异事件网就给大家来看看这个事件到底是怎么回事。

营川坠龙事件真相大白

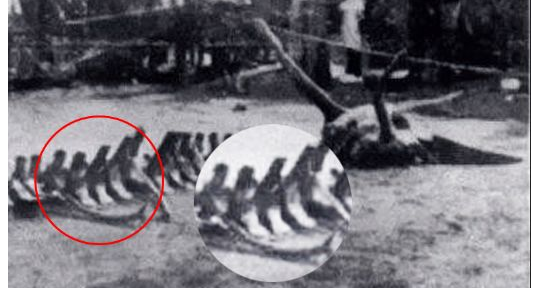

任殿元的目击记录和营口坠龙,之所以如此宝贵,是因为通过当事人口述和残留影像所透露出的细节,与浩瀚却又有许多共性的史料和现当代人的目击记录的细节,存在高度吻合。

我相信,古人和像任殿元这样诚实的人,一遍遍的叙述坠龙的细节,应该是基于他们看到的“龙”,和以往认知的现生物种大相径庭;至于他们看到的究竟是什么,任殿元不知道,《龙:一种未明的动物》作者马小星也不知道,当年在营口目击到活体的人也不知道,我也不知道。

一代代对此有兴趣的人,把这些“不知道”拿出来讨论,对史料、对目击记录进行剔伪和归纳,提供猜想,不是浪费时间,不是自欺欺人,而是提醒和告诉:这种对“1%”可能性的思考,依旧有它的价值,即便不能对生物学产生任何启发,也会对民俗学、考古学产生补益。

这恰是“所谓龙起源想象和图腾”所不能触及的一片盲区——预设了“龙必然不存在”或者预设了“先民所演绎的图腾和艺术形象都来自于现代人能看到事物”,这种预设立场,很难说不是另一种不自觉的盲从和迷信。

而这种观察和思考,是提醒今人不要自大到质疑先人的一切不符合常识的记录,可能,不是他们“愚昧胡说”,而是我们“没有看到”。

同样,这个回答是不是“愚昧胡说”,留待时间来证明。

营川坠龙事件疑点图片

如果有一天,“坠龙”这个场景忽然再次重现,那么,请生物科学工作者一定在场,再也不要缺位了;也希望专业人士能够继续了解和继续研究,在某一日,有幸教这种神奇的孑遗动物可以如大熊猫、矛尾鱼一般,再度回到地表,进入到已经能够记录它、观察它、研究它、保护它的中国大地上,任其“或跃在渊”、“见龙在田”,让现代科学与一个个“见龙”现场擦肩而过的遗憾,得到彻彻底底的补偿。

我想,这或许是对众说纷纭的坠龙真相,最好的还原。

感谢讨论和关注。

仁者见仁智者见智,就大家争论的问题,做几点说明:. 关于伪满洲国“官方”是否存在因政治意图而故意使用鲸骨造假的可能,我以为有可能,但仅仅是可能。

当时,距离1932年3月1日伪满洲国“建国”已经两年有余,距离当年3月1日溥仪由“执政”转任“皇帝”也已经过去近半年,按照传统,渲染政权合法性的,大抵都在“大事前”,且需要当权者背书,如刘备登基前有“黄龙见”,耶律阿保机创业时“亲射黑龙”,慕容?称帝后,见“黑白二龙解角而去,乃将新宫命名和龙,大赦境内”。

帝王正名,百物做戏,举国默契配合,这些无论真假各占几分,都可以被理解。

但营口坠龙发生后,却未见伪满官方做任何政治表态。

本来三月登基大事砥定后,拖了五个月再进行政治合法性的“造假”,已然慢了半拍;做了假,却并没有进行二次传播和大肆利用,那就殊不可解了。

退步而言,要想制造证明“龙兴”的证据,往往是出水龙、翔龙、井龙,至少是条活龙,相反,坠龙往往预示政权覆灭的先兆,如宋徽宗宣和元年夏五月开封城内堕龙被吃,崇祯十五年四月中顺天三河县堕龙“哀号三昼夜乃死”,这些都于史有载,今人可查,想必伪满逊清宗室的遗老遗少们也不会不知道这些事。

营川坠龙事件是真的吗

用奄奄一息的坠龙,皮肉不存的龙骨来证明“满洲帝国万岁”,甚至大开脑洞用本地的坠龙去强行借喻隔壁政权的“即将倒台”,岂不是滑天下之大稽?更为直接的是,后人所谓的“政治联想”,目前并没有过硬证据支撑。

从可查的报道文字看,无论是导语还是正文,都是平铺直叙的通讯写法,《盛京时报》并未将“见龙”“龙骸”与伪政权的政治“合法性”或者关内“国民政府衰落”做舆论引导。

从1987年李滨声先生提供的证言和2004年营口史志办、《北方晨报》对健在的目击者的采访反推,脱离了当时的政治环境,也没有利益关联,依旧有目击者坚称看到了区别于鲸骨的物体和迥然于鱼类和鲸类的“活体”,那么,这件事与政治意图的关联性就显得更微弱了。

如果有知友看到《盛京时报》其他版面报道做了关于该事件的“政治引导”,可以提供线索。

从目前证据看,伪满地区日伪官方在坠龙事件中存在造假的主动性,这种“阴谋论调”证据性不强。

h32. 关于龙的“政治指示意义”并不能无限放大,并非龙就一定代表皇权。

这需要我们在掌握足够的史料基础上做出谨慎的判断。

龙与皇权的关联,最早不会早于汉代,且只是与凤、龟、麟、嘉禾、灵芝等并列的各种祥瑞之一,并不特殊。

见龙的记载,春秋即有,也就是《左传·鲁昭公二十九年》里著名的“龙见绛郊”——鲁昭公二十九年秋,龙见于绛郊。

魏献子问于蔡墨曰:“吾闻之,虫莫知于龙,以其不生得也。

谓之知,信乎?”(蔡墨)对曰:“人实不知,非龙实知。

古者畜龙,故国有豢龙氏,有御龙氏。

”……(蔡墨)对曰:“夫物,物有其官,官修其方,朝夕思之。

一日失职,则死及之。

……龙,水物也。

水官弃矣,故龙不生得。

不然,《周易》有之,在《乾》之《?》,曰:‘潜龙勿用。

’其《同人》曰:‘见龙在田。

’其《大有》曰:‘飞龙在天。

’其《?》曰:‘亢龙有悔。

’其《坤》曰:‘见群龙无首,吉。

’《坤》之《剥》曰:‘龙战于野。

’若不朝夕见,谁能物之?”这段记载没有任何夸张神化的成分,相反是讨论“人认为龙是有智慧”的这种说法是迷信,鲁国太史蔡墨准确指出,龙只是一种生物,和人的祸福休咎没有什么关系。

名句“人实不知,非龙实知。

若非朝夕见,谁能物之”,表意精准,读来朗然。

营川坠龙事件疑点图片

即便进入了汉代、唐代将龙不断神化的时代,仍有食龙肉及描述龙肉怎么吃的记载——比如汉元和元年(公元84年),大雨,有一青龙堕于宫中。

(汉章)帝命烹之,赐群臣龙羹一杯。

故李尤《七命》曰:“味兼龙羹。

”比如“龙肉以醯浸之则文章生。

”如果龙因政治而被虚构推崇,那么这种记载都是反向而行的“大逆之言”。

古人尚且有这样的清醒,今人的想当然,反倒显得自大和滑稽。

另补充,从古籍和现当代目击记录中找寻龙生物原型的讨论,与民族主义无涉,请勿对号入座。

中国人自许“龙的传人”来源于上世纪八十年代传唱两岸三地的《龙的传人》,其说法并不久远。

《龙的传人》是台湾作曲家侯德健于1978年12月16日创作的作品,由台湾男歌手李建复演唱了这首歌,随后经香港歌手张明敏演绎,歌曲传遍中国大陆,而“龙的传人”也多被借喻我们这片土地和龙的渊源。

更何况,中国龙并非中国独有,除了我们熟悉的泰国那迦,庞贝龙、波斯龙、维京龙等造型也都与中国龙趋近,世界其他国家的先民也有对这种生物的观察并进行了艺术创作,至于渊薮是何物,也是一个很有意思的跨文化研究的话题。

h33. 关于“龙的形象”来源于古人想象或“图腾”演绎的说法,从考古证据和逻辑推断来看,有许多不能回避的“硬伤”。

讨论龙形象起源问题,脑洞有多大都不过分,可以想象,可以发散。

但有一个起点,就是“疑古”还是“信古”的标准问题,也即脑洞的事实基础是证据性“强”的还是证据性“弱”的。

我遵从顾颉刚先生的古史辨派的观点,对先秦没有当时代人记录而由后人形成的文字记载的所谓古史期文明,首先持怀疑态度。

营川坠龙事件传说

周人心中最古的为大禹,到春秋则出现了尧舜,到战国才有黄帝、神农,到秦发展为三皇五帝,到汉就有了盘古,所谓“时代愈后,传说的古史期愈长”。

(顾颉刚 1923.2《与钱玄同先生论古史书》)即便从考古看,二里头遗址被断为夏朝中晚期,但出土器物以石、陶、玉、骨为主,青铜器小且零星,所谓宫殿的遗址也是个很勉强的结论(该遗址未发现证明其自身属性的系统文字),与商代从天而降的灿烂辉煌的青铜文明不可同日而语。

夏即不可确证,则夏之前的历史更无迹可寻。

所谓黄帝为有熊氏,图腾如何,除《史记》外再无旁证。

营川坠龙原型图

共工女娲更属飘渺无迹。

所谓龙是来源于各部落图腾的综合,后人比附想象的可能性远高于其现实存在的可能性。

闻一多先生虽然有此解释,却无法从历史旁证和考古事实中解释这种可能性,图腾综合,其证据性非常弱,也无法与新近的考古发现实现契合,我们可以看到马、猪殉葬,却看不到关于这些动物崇拜的图腾证据,甚至有一种推论,生活在黄河流域的古史期先民是否经历过图腾崇拜?评价龙是否源于图腾崇拜应有一个发展的观点。

即龙如果来源于图腾崇拜,那么,图腾崇拜的背后是对自然力的向往和臣服,也会逐渐演变成对统治者力量的象征。

如果存在图腾崇拜,那这种崇拜应该是具有连贯性的,也就是说从黄帝开始到有文字记录和考古事实的商朝以及之后的秦汉以降,这种龙的崇拜必须是延续的,这个逻辑应该是说的通的。

但是,事实恰恰与我们的常识不一致。

我们从有文字记录的商代开始,它是否存在图腾,目前没有统一说法。

“天命玄鸟,降而生商”,我们也不能说玄鸟就是他们的图腾,倒是出土的青铜器一次次显示,商代对于人面、兽纹的运用远远多于玄鸟,我们也不能说商代就一定崇拜人面和兽纹,其实质应该是商代奉祀灵魂,迷信鬼神,有综合百物的情结,也就是多神崇拜,所以归于图腾崇拜便很勉强。

再说龙与统治权(皇权)产生关联,说法很多,有秦末汉初说,西晋说,唐说,宋说等等,我判断,龙与皇权联系,最早不会早于东汉,至少在秦始皇开始推崇五德说时,其服色系统尚黑,其神物为金乌蟾蜍,是没有龙的,汉初服色也尚黑,至武帝定土德始尚黄,但也没有记录显示龙是皇权的象征物,到东汉章帝时黄龙屡见,但这龙也仅作为与神雀白乌同样平等的祥瑞被逐级上报,也没有与皇权直接产生联系。

换个角度看,图腾崇拜和人治的观念是相违背的,一个要服从于自然伟力,一个要服从于拳头。

而战国后的中国,早已成就世俗社会的以武力衡天下的文化观念,秦之后更是奠定了两千年以“人治”为核心的帝国模式,则以自然物为代表的图腾影响必然式微渐趋于消失。

龙如果是古史期一种集大成的图腾,那么它应该在战国后逐渐消失才对,而非断续存在,甚至被判断为“可以被看见的东西”,然后在某个节点又被奉为统治权的象征,这是不符合逻辑的。

持龙来源于图腾的观点往往引用两个论据:一是甲骨文,二是新石器时代遗址出土的龙形器。

第一,甲骨文中有龙,和龙为图腾是两个有本质差别的问题。

甲骨文中有龙可以被理解为是“象物造字”的证据,但不能直接说是图腾的证据,更不能延伸为是用于占卜的图腾组合的证据。

甲骨文还有马牛羊豕等字,我们不能说这些都是因为占卜而形成的图腾化记号。

更为关键的是,甲骨文是否即是占卜文字也是一种待确认的假说,目前越来越被质疑,因为现在发现并解读的基本都是商代甲骨文,但其中仍有1%不属于卜辞。

甲骨文的源头早于商是事实,天干地支也与夏历一样可能早于商,但十二地支和十二辰、十二时、十二生肖都是各自有独立源起的文化现象,其相互结合各有时间,并非同步,所以不能想当然认为地支中一定有龙。

地支辰与生肖龙的结合要明显晚于地支的产生,应该最早不会早于西汉。

即便假设在地支形成时已存在这种生肖与地支的结合,也不能证明这种文化遗存是图腾化的产物,子鼠丑牛寅虎等等又该如何看待呢,难道都是图腾吗?龙作为假想生物为何可以厕身其间且只能排第五?如果龙是组合虚构的图腾而后才有生肖,那为何还要将取材之一的巳蛇列于其后,又为何没有将取材的鹿、鹰、鱼列入呢?这些都是说不通的。

第二,遗址出土兽形器或墓葬中有兽骨,和龙是图腾,缺乏有效逻辑关联。

在比夏的断代年份更早的新石器时代文化遗址中,发现了依靠现代考古推测得到的所谓龙形器或龙图形,于是,有观点认为,那就是龙图腾崇拜,比较流行的有“猪化龙”说。

比如,属于新石器时代红山文化遗址中(距今6000-5000年,位于内蒙古赤峰西拉沐沦河、老哈河流域)出土的“C型龙”或称“玉猪龙”的器物,在兴隆洼文化遗址(距今8000年,位于内蒙古原熬汉旗宝国吐乡),出土了大量的鹿、猪等动物的骨骼,更有人猪并穴埋葬,就有观点认为,这就是“猪化龙”的证据。

营川坠龙骸骨图片

但细想,则经不起推敲。

营川坠龙事件假的

玉猪龙是一种“象物近似”的考古推测,即考古推测为其融合了猪的形象的龙形玉雕,它既没有在其他考古发现中获得猪化龙的佐证,也缺乏猪-龙形象演变的连贯性证据,只是一种已经接受龙的形象的滞后推测。

如果猪就是龙的原型,那为何进入商代以后,再到汉唐乃至明清,却没有在任何墓葬中发现这种崇拜的踪迹呢?为何没有将猪骨奉为龙骨,没有将猪再作为陪葬的神物列入呢?秦始皇陵陪葬坑有马骨,即能说秦人因为养马起家所以奉马为图腾?这也是说不通的。

相反,以猪陪葬,与以马陪葬大致类似,应该是先民对丧葬中“事死如生”的生活化场景的一种原始还原,或是社会财富积累导致“阶级分化”的物权象征,并无崇拜的深意。

(参见李学勤先生的《走出疑古时代》)更进一步归谬,我们能说,古人看到一头猪,一头落在井里的猪,一头被龙卷风刮上天落下地的猪,就可以衍生出如此之多形形色色的龙的目击记录,那不是古人有想象力,而是我们太有想象力了。

如果位于的内蒙的红山、兴隆洼距离夏的统治区域过于遥远的话,更具代表性的与夏的时间和先民活动地域衔接更紧密的仰韶文化(距今7000-5000年,位于黄河中下游),则可援为案例继续讨论。

在河南濮阳发现了“蚌塑龙虎”造型。

这是丧葬中的陪葬物,如果将其引申为一种图腾的话,也是说得通的。

但注意,是“龙虎并列”,一者未体现龙作为集合图腾的特殊性,二者先民既以虎与龙并列,为何虎为实物而龙偏属虚构,这在逻辑上也是说不通的。

再退一步说,对比龙凤图腾的假说,那龙虎图腾的假说比前者更有说服力,至少在墓葬中出现了实物(如马王堆汉墓T型帛画)。

另外,仰韶文化的光芒,不是只有蚌塑龙虎,其更著名的是它的彩陶图案,其中人面,鱼,鹿等图案不胜枚举,仰韶文化陶器上如此之多的象物符号被认为是中国文字的起源之一,但目前没有哪种学说将其归为是由图腾崇拜开始的。

图腾说往往混淆了艺术形象的抽象创作与原始象物崇拜之间的界限,将后世“应用美术”的创作规律,强行嫁接到图腾产生的道路上进行假想。

龙生九子的说辞距氏族社会已十分遥远,是明中期的拼凑产物,与图腾毫不相关。

(《本草纲目》对龙的形态分类做过论述,马小星在论著中专门讨论过分类,我在另一个回答中也涉及了龙的种类问题,其作为观察事实的可能性远大于假想的可能性)龙的演变在艺术创作中完全合理,但不能就此说图腾就是这种创作的源头,需知图腾创作的源头,是自然力的模仿,而非想象力的延伸。

根本问题是,图腾说的矛盾在于概念的泛化(有龙型即有图腾)和崇拜的唯一性、连续性之间(龙相较其他图腾须具有特殊性甚至排他性,且在古史期有足够的时间线可以证明)无法形成合理的解释。

如果龙真的起源于图腾,那它的连续性如何体现,它的特殊性又在哪里,只是不断证明在无法形成连续时间点的出土文物中有推测的龙的形象是远远不够的,如果无法证明有系统文字佐证的唯一形象,更无法证明有体现权威、中心、持久等构建崇拜的基础证据,图腾说确实过于孱弱勉强。

这也是我认为的脑洞基础不应建立在证据性弱的事实(推测)之上的一个判断。

所以,回到“龙的形象”这个终极问题,加工或者组合的事实是存在的,但应该是龙艺术形象产生的一个过程,而非源头。

源头应是某种介于鱼类向两栖类进化的中间态未知生物的白描,因为其实际存在,所以后人在历史记载中才多以“看见”为记录关键词,才会有如此之多可以找到许多共性的观察记录,因为其伴随着人类活动的加剧变得非常罕见,出现时又表现出异乎寻常的生命体征,以及它的出现伴有良好自然条件的预兆,从而被统治者不断推崇。

有人说,龙的形象变化历朝“差距太大”,我却不以为然。

譬如中国传统文化符号中同为祥瑞之物的狮子(参考石狮、狻猊造型),与现实的狮子形象也是大异其趣;反之,阎立本创作的《历代帝王图》,从秦汉到隋唐,帝王画像差异极少,重瞳虬髯,如出一辙,难道所有皇帝都是天生龙颜,近乎标准化制作的千篇一律,反倒成了事实了?所以,历代画法不同,创作手法各异,这是完全可以理解的。

但从陈家围子现场目击者、辽河口现场目击者的反馈看,龙有几个基本特征无论经历怎样的时代变化,都存在:龙头“像画上一般”(联想三停九似画法的归纳),有口须且抖动(联想暗河水栖生物),有角,有鳞片可以开合而手感油滑,有四肢,有透明状细小的尾部(联想神龙见首不见尾),陆处无力(联想龙游浅滩遭虾戏),双目怯光(联想画龙点睛),整体形状近似蜥蜴(蛇+足)。

无论是汉唐走兽龙,还是宋明蟒状龙,这些特征都是有的。

所谓差距极大,是审美的差距,艺术创作中侧重点的差距,而非基本元素的差距。

h34.这篇文章初稿写于四年前,是应果壳旗下十五言社区内测邀请动笔的,被一些网友传播过,被部分网站转载过;修订于去年10月。

本文是在通过马小星的观点来为营口事件讨论提供一个视角,不是封建迷信,不陷神秘主义,无涉经济利益,个人从未从马小星作品的旧版推介和新版修订中拿过马先生和出版社一分一厘。

我一直坚持平和答题讨论,这个回答下批评的言论俱在,有些回应了,有些则没有必要回应,这并不意味着对于泼污和攻击,我就置若罔闻。

某些自诩窥破真相,不看报道不理清时间线索就大搞有罪推定的人,请收敛那点可笑的“阴谋论”和被迫害妄想症下的“小人之心”,你们的证伪和这个证明一样,各有其理,也各有孱弱。

这本是研究之辨,硬生生搞成了道德审判,是真无聊。

营川坠龙日本报告图

请不要脏了绝大多数人守护的尊重、平和、干净、公开的答题环境。

还是那句话,只要我们不是抱着某种对“古人所见即为今人所知之物”的执拗和迷信,在这个问题下,便可以少些阴谋论、刻板印象、抖机灵的喧嚣,多一些客观、诚实、平等、无包袱的讨论。

这也是我写这个答案的一点初心。

(这个回答孰是孰非留待时间来证明,该话题收官,不再回应,可能很快,可能很漫长,静待真相。

)有些奇怪的人说我是“卖书的”(大雾),怕是他们中了什么毒,对什么叫纯粹的兴趣,什么叫轻松脑洞有些误解。

(写完这个回答很久后,知乎才开通了好物推荐功能,这个锅和我没关系了吧)不过,倒是提醒了,我虽然没有博闻强记的资质,但也一直坚持自己看书,正经答题,知之为知之,不知就不知。

诚实一点,不丢人。

既然如此,感谢大家看得起,高赞下便贩卖些“私货”,欢迎免费戳,绝对不“卖书”:a 舟楫的脑洞回答:当现代社会遭遇武侠世界会如何?舟楫的读书回答:讲究”为尊亲者讳”的古中国,为何出现了“父子祖孙同名”的怪现象

内蒙“见井龙”事件

内蒙“见井龙”事件2006年9月16日,内蒙古乌兰察布市四子王旗王府五队牧民敖特根家的饮羊井里发现了“井龙”,现场留下了照片,记者在日光下照的,有反光且隔着水,比较模糊,但确实可见井里是有东西的,而且是个活物。

结果,被专家说成是掉在井里的蟒蛇,匆匆结论。

但稍有生物学知识的人都知道,在内蒙这样的温带大陆性气候条件下,如此干燥是没有野生蟒蛇生存的,人为养殖走失放养也无从谈起。

浙江有个子思桥村,号称“中国第一蛇村”,是中国目前为数不多的大型蛇类养殖基地。

我和当地养蛇人聊过,要饲养蟒蛇,需要营造要求极高的仿生环境,温度和湿度是第一位的。

这样近水喜湿暖的动物,在乌兰察布的自然条件下,恐怕连一天活不下去,别说在昼夜温差极大的野外井中待上几天了。

后来,这个生物在井中就消失了。

内蒙古乌兰察布市四子王旗王府五队井中疑似“井龙”(来源:内蒙古晨报)其他还有2014年10月20日青海湖水龙卷疑似“见龙”事件、2016年8月17日夜西安天空“游龙”事件等也引发了关注,群议各抒己见,未有定论。

为什么我们总是与“坠龙”的现场擦肩而过?诗意的说,每一次难得的相逢,都是无情的错过。

在科学实验层面上的分析判断,由于目击者和记录人知识结构的缺失和现场证据的灭失,以及落后的记录条件、动荡的保存环境等客观因素制约,导致这些有着事实基础的记录在代际相传中都变成了“天方夜谭”,那些被暂时保留却终无下落的“残鳞碎甲”都变成了糟粕尘埃。

这种由于合格研究者的缺位导致的与特殊现象的“失之交臂”,不得不说是近代中国生物科学研究领域的极大遗憾。

这个回答的所有论据都很弱,弱到没有任何一个实物可以拿出来证明。

它孱弱,并不代表它一定就是假的。